『一瞬の風になれ』佐藤多佳子

ずっとサッカー一筋ですごしてきた神谷新二が

高校に入って陸上部短距離に転向してから

高3になるまでを描いた純度120%の青春小説

物語は中3サッカー部の新二と、その試合を友人連が見に来ているシーンからはじまる

冒頭文

次の日曜日はクラブの遠征時代で駒沢公園まで行くから、「トーキョーに行くぞー」とメールを打ったら、「だるい距離だな」と連から返事がきた。だいたい、あいつは約束とか待ち合わせを異常に面倒臭がるから、来たけりゃぶらっとグラウンドに現れるだろうと思って、地図だけFAXしておいた。

文庫で3分冊計900p程度とやや大作だが

一気に3年間で展開が早い、会話が多い、情景描写が多い

ので思いの外スラスラ読める

むずがゆくなるくらいの青春小説が読みたい

スポーツ、陸上をテーマにした小説が読みたい

佐藤多佳子

1989年『サマータイム』でデビュー

2007年『一瞬の風になれ』(本作)で本屋大賞、吉川英治文学新人賞受賞

2017年『明るい夜に出かけて』で山本周五郎賞受賞

ちなみに山本周五郎賞(山本賞)というのは新潮社が主催する大衆文学に送られる賞だ

文藝春秋社の芥川賞、直木賞と比較するとこんなかんじ

| 純文学 | 大衆文学 | |

| 文藝春秋社 | 芥川賞 | 直木賞 |

| 新潮社 | 三島賞 | 山本賞 |

残念ながら山本賞は直樹賞と比べるとかなり知名度は低い

話を2007年の本屋大賞に戻すと

2位には森見登美彦さんの大ヒット作『夜は短し歩けよ乙女』

3位には三浦しをんさん『風が強く吹いている』

4位には伊坂幸太郎さん『終末のフール』

5位には有川浩さん『図書館戦争』

とそうそうたる作家さん、作品

そしておもしろいのが3位

風がかぶっていてよく混同しそうになるが

『風が強く吹いている』は箱根駅伝をテーマにした作品だ

短距離ではなく長距離

高校生ではなく大学生

といった違いがあり、作品を読んでもたしかにその違いを感じる

それぞれの良さを味わうのも楽しい

『一瞬の風になれ』

純度120%の青春小説

内容紹介はこちら

春野台高校陸上部、一年、神谷新二。スポーツ・テストで感じたあの疾走感…。ただ、走りたい。天才的なスプリンター、幼なじみの連と入ったこの部活。すげえ走りを俺にもいつか。デビュー戦はもうすぐだ。「おまえらが競うようになったら、ウチはすげえチームになるよ」。青春陸上小説 (「BOOK」データベース)

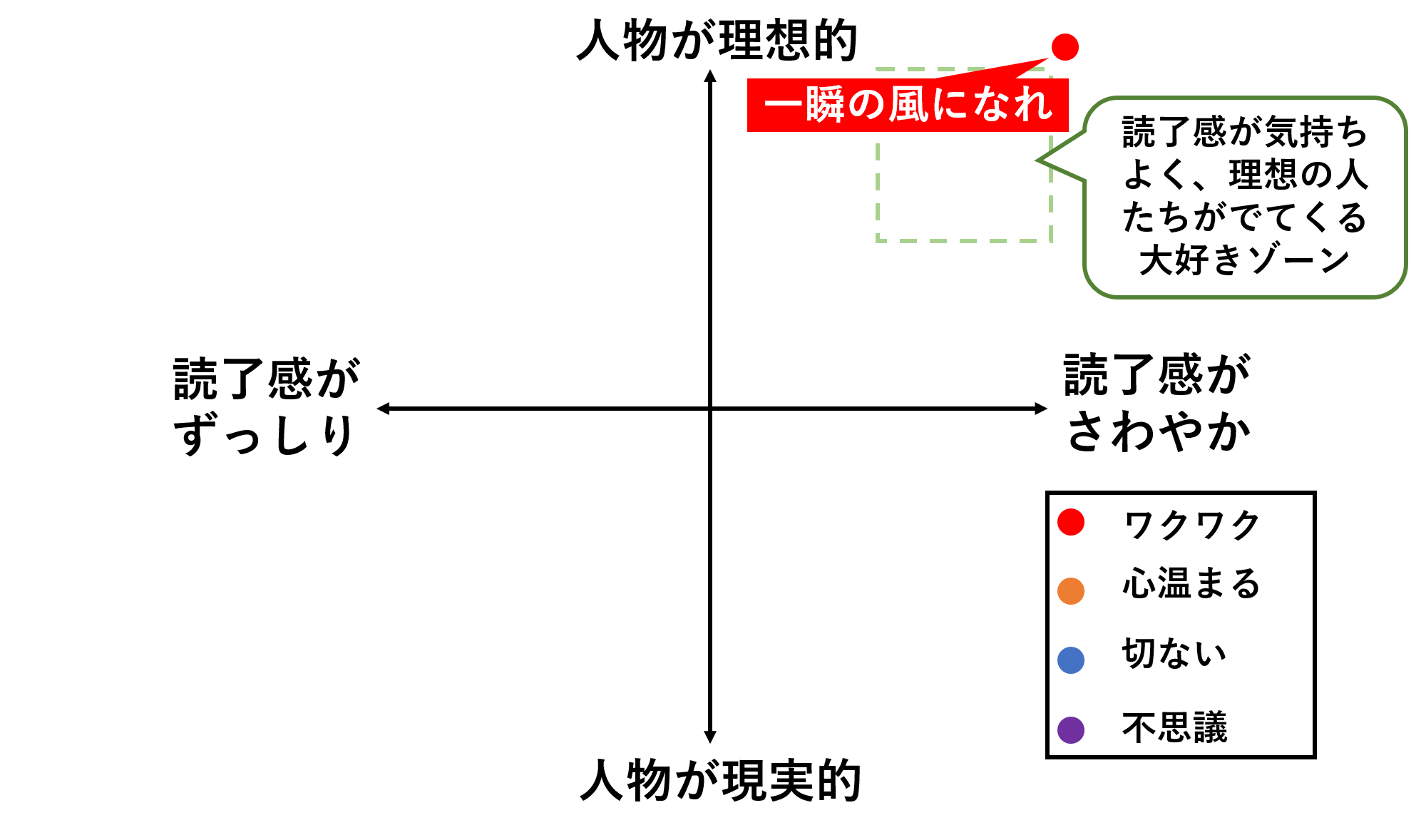

もうひたすら美しい人達しかでてこない

読了感もひたすらさわやか

ただそえゆえに

ちょっとものたりないと感じる人もいるかも?とちょっと思った

それくらい

むず痒くなるくらい どストレートな青春小説

なにがそこまでどストレートかというポイントを2点ほど紹介!

能力的天才と人間的天才

主人公神谷新二は努力家タイプで、人当たりが良く、天才一ノ瀬連にあこがれながらも、そんな連の支えになる人間的天才

そしていまでてきた天才 一ノ瀬連

とにかく素直

練習もあまりやれないがだれもが憧れるほど美しいフォームで速く走る

そんな連から発せされる言葉や行動はいつだって素直

その素直過ぎる連に、時に傷つき、時に怒り、時に不安を感じ、時に最高に励まされ、勇気づけられ、喜びを感じる

そして二人を指導する指導者みっちゃんこと三輪先生

二人を心から信頼し優しく全力ですべてを受け入れてくれる先生

他にも主人公の兄、家族、同級生に先輩後輩、他校のライバル

みなそれぞれ魅力たっぷりな人たち

高校生のストレートな表現

この小説を純度100%ではなく120%としているのは

大学生ではなく高校生だということ

そして1人称で語られる点

感情や発言がとにかくストレート

短い文で紡がれる心情表現もどこか詩を読んでいるかのような気持ちにになる

走る前のドキドキ感、高揚感

走っている時の描写

走った後の胸の内

そして部内の人間関係、恋愛、陸上選手としての成績

それぞれに対して悩み葛藤する姿

それぞれのストレートな表現を楽しめる

色々な気持ちがある。色々な人へ向かう色々な気持ちがある。相手に差し出す気持ちがある。隠して見せない気持ちがある。相手に届こうと届くまいと、人に見えようと見えまいと、思う気持ちはかげがえがない。重い。美しい。俺は俺の思いを抱えていればいい。今はそれでいい。それだけでいい。

おまけ:青春小説に対して思うこと

こういう青春小説は大体型が決まっていると言われたりする

特に有名なのがシンデレラ型

「最初盛り上がって途中苦難を経験して最後にもっともりあがる」

というやつ

ちょっとしらべたら面白い記事を見つけたので興味ある方はこちらもどうぞ

すべての物語の6つの原型ーBBCニュース

大きくくくったら『一瞬の風になれ』もシンデレラ型に当てはまると思う

能力的な天才と人間的な天才っていう人物設定もよくある

で、ここで言いたいことは

どんなに大きな構成が似てたって同じ作品なんて1つもない

だからおんなじ感動だってない

青春小説は物語の全体のストーリーを楽しむというよりは、登場人物の発言だったり心の描写だったりそういうものを楽しむものだと思っている

で、次に思ったのがこの感動は

「フィクションだと捉えて、憧れてはいるが実際にはないものだと自分が思っているのかそういうわけではないのか?」

文庫のあとがきによるとこの話は、ある陸上部の方達がモデルになっていて結構現実の話のようだ

こんな美しい人間達の世界を信じている部分と、これは現実にはないとどこか諦めてしまっている自分が共存しているようなかんじ

小説にどれくらい入り込んで読むか、どれくらいの距離感で読むかってのは誰ひとりとして同じ人はいないと思うが、たまにはこんなことを考えてみるのも面白い

まとめ

- ストレートな青春小説に心うたれる

- 連も神二もみっちゃんもかっこいい

- 青春小説の醍醐味は登場人物の魅力、心情描写に発言

- 小説になぜ感動したのかって考えてみるのもおもしろい

ちょっと余談が多くなってしまったがいかがだったでしょうか?

風のようにかけぬけながら爽やかに読める

この作品を楽しんでみてはいかがですか

ここまで読んで頂きありがとうございました

本屋大賞の大賞作品全16作品についてまとめた記事